司馬さんは、「塩と鉄」の章で、『しおがまをめざしている。「塩竈」と表記する。竈の字は、ややこしい・・・・カマドと上にのっているの釜とはべつなものだが、訓(よ)みがおなじだから、地名や神社の名のしおがまは、ときに塩釜と書かれたりする。いいかげんなものである』と書き始め、『文句が出たときの用心として言っておきたいが、本来、かなで「しほがま」と表記するのがもっとも古格ではあるまいか。奥州のしほがまの場合、はじめに、しほがまという大和言葉があって、のちに漢字があてられたにすぎない。竈という字劃のわずらわしい文字をさけて釜を当ててもよさそうにおもえる』と書いている。

たしかに、司馬さんのおっしゃる通りである。塩釜市の公用文書は、「塩竈」であり、戸籍や住民票には、「竈」の字が使われている。しかし日常的には、駅名や郵便も「塩釜」で通用するし、がんじがらめには、なっていない。「釜」でも良いことになっているのも事実である。

しおがま神社の場合は、神社側として「塩」の字も「釜」の字も使わずに、「鹽竈神社」として使っている。『いいかげんなものて゜ある』と司馬さんは言っているが、こだわりを持って使っているということで良いのではないかと思うのは、やはり私が宮城県にすんでいるからなのかもしれない。

(31.DEC.2007)

|

|

|

|

① 多賀城からの道 ~多賀城市・市川~

|

司馬さんは『塩釜は、多賀城遺跡の東北にあって、ごく近い。ゆくほどに海に近くなってゆく。海とは、松島湾のことである。松島湾がその南西端においてさらに鋭く湾入している。それが塩釜湾(千賀の浦)である』と書いている。

陸奥国府多賀城跡からの道は、多賀城市・市川-多賀城市・浮島-多賀城市-玉川-塩釜市・赤坂を経て塩竃市・西町へ入る旧・塩竈街道がある。車で走れば、ここから10分くらいである。かつての陸奥国府と塩竈は本当に近いのである。

写真右側に見える小さな鞘堂の中に石碑が見えるが、これがあの、「京を去ること一千五百里・・」で始まる「壷の碑」であ.

。そして、ちょうど私が立っているところが、陸奥国府多賀城の南北大路上であり、この道の左側には、多賀城政庁跡となる。丘陵の低い谷間を、かつての大路を横切って旧・塩竈街道が塩竈へ延びている。

|

|

|

align="center"> |

|

② 春、千賀の浦を望む ~志波彦神社~

|

塩釜は、港と共に発展してきた街であるが、江戸期の仙台領の港は、付け替えられた北上川河口港の石巻、東廻り航路の荒浜、そして外港として仙台湾内の寒風沢があった。

現在の塩竈市は、仙台市から北東へ16㎞に位置し、奥州一の宮・塩釜神社の門前町、水産の町として繁栄と衰微を繰り返しながら発展してきている。2007年の人口は、59,357

人、市の面積は、17.85 k㎡ 人口密度3,325.3人 /k㎡で県内で第一位となっている。また松島湾に浮かぶ浦戸諸島(寒風沢島(Sabusawa-jima)、野々島(Nono-shima)、桂島(

Katura-shima、朴島(Hou-jima))も塩釜市である。 |

|

|

|

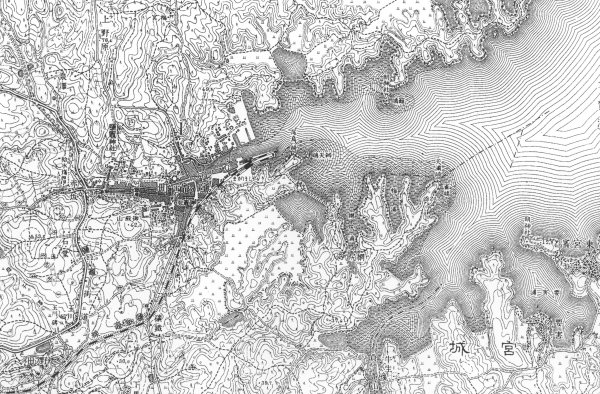

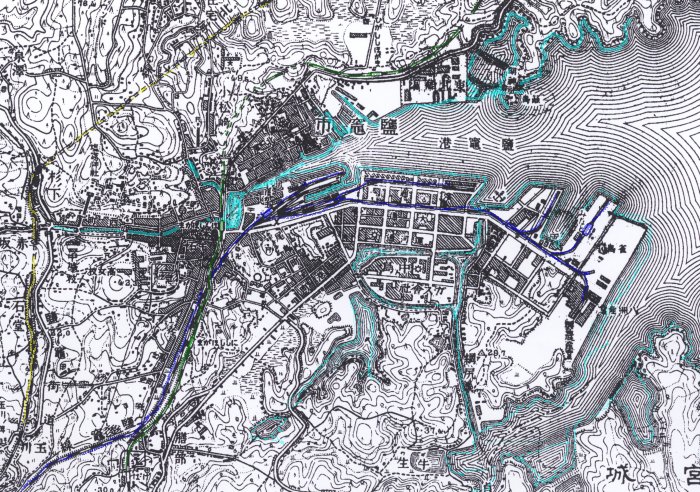

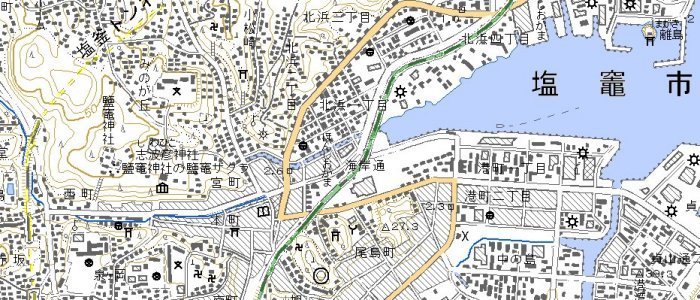

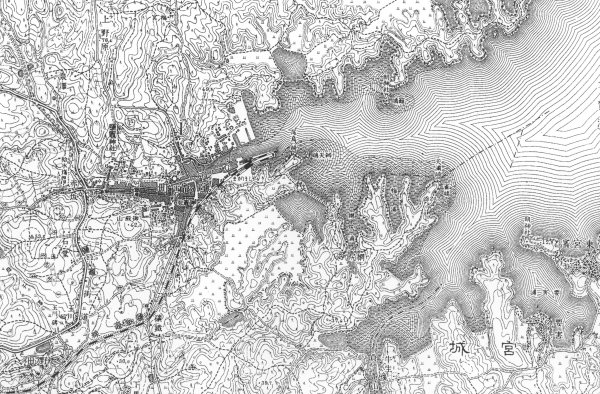

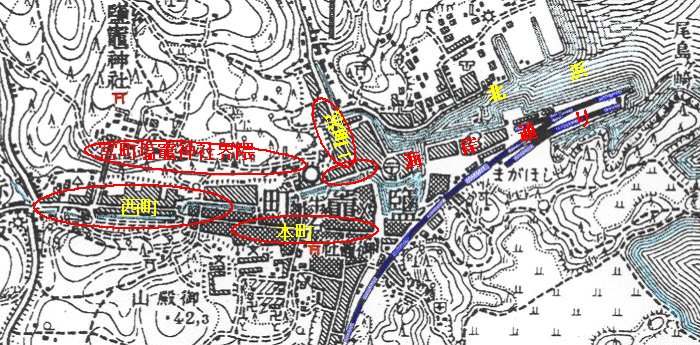

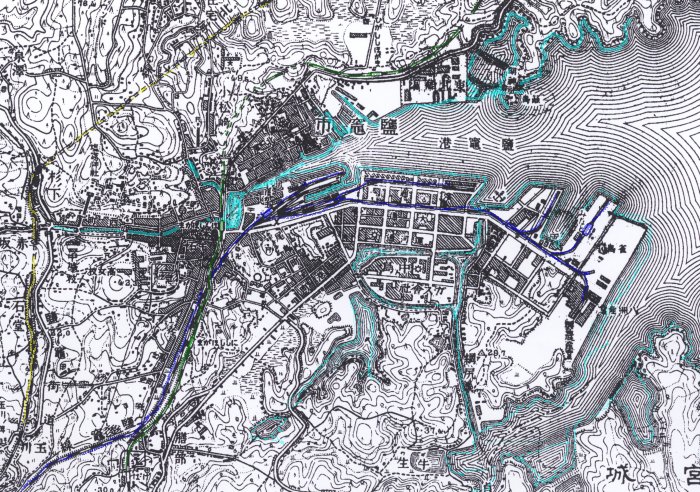

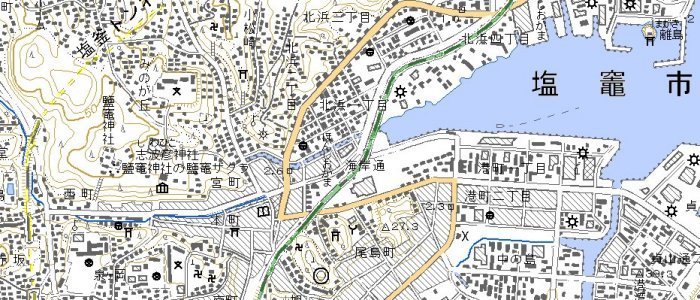

地図-1 大正元年測量の塩竈 (1915年(大正4年)国土地理院刊行)

※この地図は国土地理院刊行(所蔵)の1/25000地形図(塩竈)を使用しました。 |

|

いまでこそ、入江が埋め立てられ、1万トン岸壁がつくられ、中規模ながらも石油基地や水産団地が出来ているが、明治から大正期は、リアス式海岸の特徴が海岸線に残っていた。しかし、よく見れば、入江の埋め立てが進んでいることが読みとれる。

|

|

|

|

里浜貝塚(東松島市)出土の製塩土器 ~重文・東北歴史博物館所蔵~

|

リアス式海岸の特徴を持つ松島湾沿岸部は、縄文遺跡が点在し、縄文晩期~弥生前期の層から、海水を煮詰めて塩をつくった肉厚の薄い「製塩土器」や「製塩炉」が発掘されている。海草を使って海水を煮詰める「藻塩焼き」もおこなわれていたとも考えられ、東北地方には存在しない黒曜石の矢じり等も発掘されていることから、古来より製塩の地であり、塩との交易も行われてきたと考えられている。

このように、古来から入り江が天然の湊として、松島湾内沿岸部は、海と密接な関係を持ちつつ、現在に至っている。芭蕉が訪れた当時の塩竈は、 更に私が立っているこの地よりも入江が、深く切れ込み、塩釜神社の門前に最深部があったのである。そのことは、江戸期の屏風絵等で知ることが出来るのである。

|

|

|

|

|

③ 「 鹽竈松島図屏風」 福岡市美術館蔵(黒田資料)より引用

|

|

江戸時代初期の屏風絵に描かれた塩竈の湊の様子である。

中央上には鹽竈神社がえがかれ、入江の山に法蓮寺(現在の勝画楼がその一部)が見える。

町屋からは、細い入江(千尋淵)の対岸にある鹽竈神社前へ橋(お断はし)が架けられ、渡れるようになっている。この町屋が現在の「本町(Moto-machi)」となっている。

町屋の左下には、四角の塀の中に丸い4つの丸が描かれている。これが現在の「お釜神社」の御神釜である。

町屋の前は湊として整備されている。この頃すでに千尋淵の埋め立てが行われ湊としての機能を有していたのであるが、近代的な港とはほど遠く、塩釜が湊として機能していくのは、四代藩主・伊達綱村の時代になってからで、1686年(貞享3年)に発せられた「貞享の特例」といわれる「商人荷物五十集船並びに御国他国材木船の分一円塩釜へ着岸致し候様」と湊への物資の集中を命じ舟運が賑わった。

|

|

|

|

|

③ 「塩竈港開港恩人 伊達綱村 菩提寺」 塩竃市 旭町 東園寺

|

|

藩政中期には数軒の五十集(いさば)問屋が店を構えた。この村民への保護政策は、毎年数度の市の開設許可、村民に対する租税諸役の免除、毎年二百五十両を村民に等分に分かち与える―などを内容とするもので、村民はこの特令を「お恵み」と称し、綱村公の命日には村民の代表が、菩提寺である大年寺(※綱村が建立以後幕末まで伊達家4代以降の菩提寺・・明治になって、墓地のみとなる)に詣で香華を捧げるのが幕末までの慣例だったといわれている。

現在に至っても、塩竃市東園寺には、伊達綱村の位牌を安置して、塩竈開港の公徳をたたえている。

また貞享の特令によって塩釜の人口がふえ、現在の旧家と称せられる家もこの前後に塩釜に来往した家が多いと言われている。

塩釜に水揚げされた鮮魚、塩干物、その他の海産物は、御舟入り堀~原町を経由した舟運や、陸路で仙台肴町の魚問屋へ運ばれ、肴町からさらに遠く福島、相馬、会津、山形、米沢など他領にも陸送されたといわれている。 |

|

|

|

|

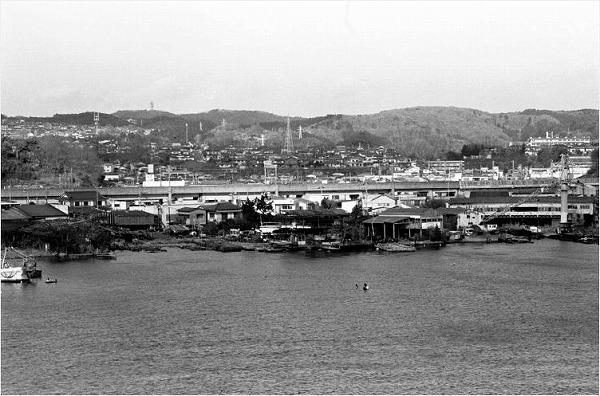

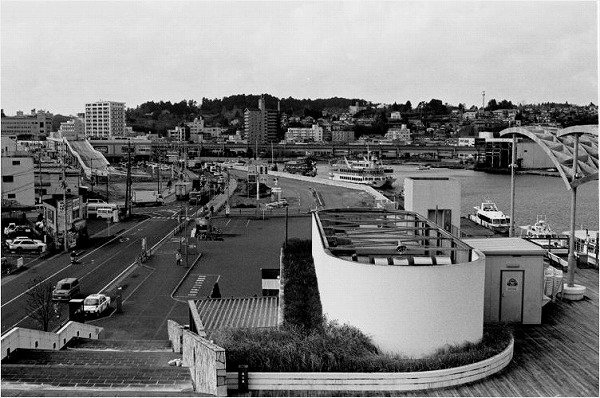

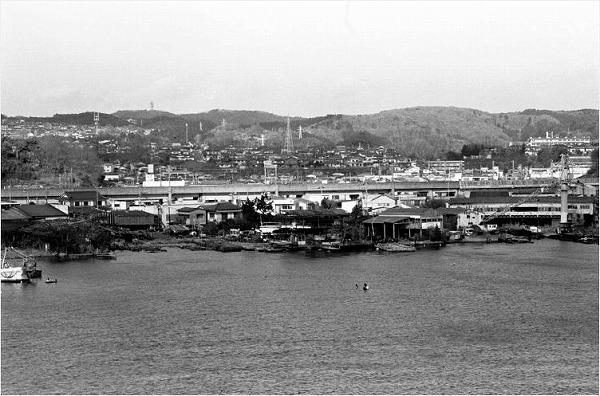

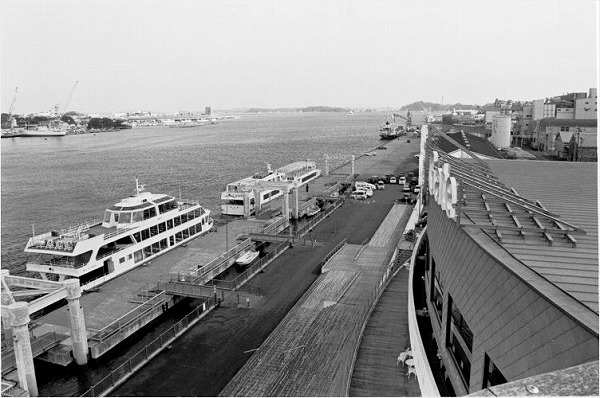

④ 2007年の塩釜港・港奥部 塩竃市港町1

|

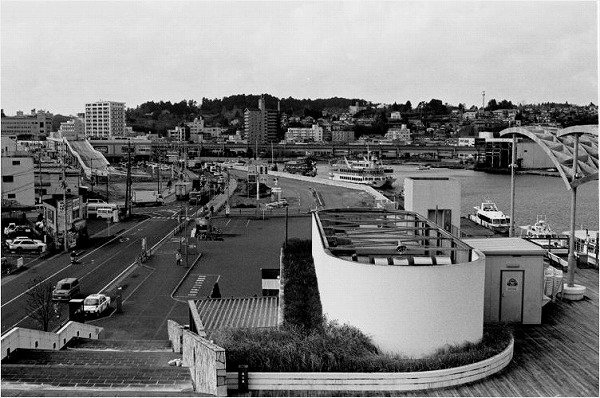

司馬さんは 『塩釜の港は、浅い。すでに江戸時代からいずれは陸になるだろうと、いわれていた。げんにいまは陸になり、スーパーなどが建っている。塩釜港は、そのスーパーのちょっとさきに築港されている』と書いている。

この本が書かれた時は、1990年であるが、今日まで塩竈港は、変化し続けている。私が立っている所は、平成8年竣工した観光船や市営定期船の桟橋のある「マリンゲート塩釜」(塩釜港旅客ターミナル)の展望デッキ上で、港奥部を見ている。

正面の丘陵が、鹽竈神社のある「一森山」。平地が少ないので丘陵地にビッシリ家が建っている・・人口密度県内第一位の理由である。

正面左側に見えている大きなスベリ台のように見えるのが、2007年5月に誕生したイオンタウン塩釜SCの駐車場と建物である。かつての塩釜港駅のヤード跡でありにすっぽり入っている。

そしてこのマリンゲート塩竈の場所は、昭和4年竣工された、岸壁にあった「塩竈町魚市場」跡に建っているのである。 |

|

|

|

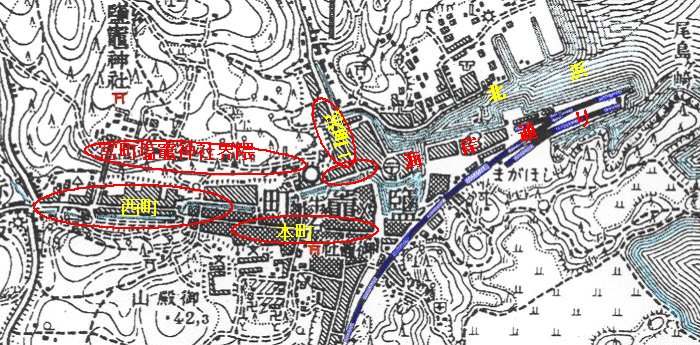

地図-2 大正元年測量の塩竈 (1915年(大正4年)国土地理院刊行 58-15-3-1)・・一部拡大・着色・記入

※この地図は国土地理院刊行(所蔵)の1/25000地形図(塩竈)を使用しました。 |

|

明治維新後は、保護政策も撤廃され、五十集船の入港も途絶え、湊もドロが堆積して衰微していく。1882年(明治15年)、村民の寄付6000円(当時の塩釜村周辺4か村の税額の5年分と言われている)によって旧・海岸通及び旧・千賀の浦岸壁の埋め立て築造工事と旧船溜りの浚渫工事が着工し1885年(明治18年)舟溜まり南築堤364mと塩竈港駅付近の17000㎡の埋め立てが竣工となる。

これが近代的港湾の第一歩となっていく。この埋め立て事業は、県の事業である赤坂新道(現・塩釜駅-赤坂橋まで)建設に伴う掘さく土砂を宮城集治監に在監中の囚人達の出役もあてられたといわれている。

しかし、この浚渫工事も、国家的プロジェクトではなく、国としての港湾建設は、野蒜築港として進んでいくなかの出来事であって、野蒜築港が、台風で突堤崩壊後、明治18年、野蒜築港は廃港と決まり、国家事業は、北海道へと進んでいくのである。

そして、野蒜築港廃港後も残った東名運河や南北北上運河は、定期汽船の航路として活用され、塩竈と三陸沿岸の都市間輸送が確立していくが、当時東北本線の布設工事をすすめていた「日本鉄道株式会社」が、南築堤の東に約500mの護岸を築き、その背後に約10000㎡の埋め立てを行ない、工事資材を荷揚げする場所とした。そしてここから岩切に向けて資材運搬用の鉄道を布設したが、翌20年12月にはこの仮設鉄道が営業用の線路に改修され、仙台と塩釜、関東方面と塩釜の間が鉄道によって結ばれることになる。

港の修築と鉄道の開通という一連の事業によって塩釜は再び仙台の門戸港としての地位を回復し、以来、関東、北海道方面の中継港として、また三陸一帯を商圏とする港町へと発展をつづける。

明治33年には「東京湾汽船株式会社」が塩釜から金華山、気仙沼、宮古、山田、大槌、釜石方面にいたる定期航路を開始し、ついで「龍丸会社」、「井上会社」も気仙沼や石巻との間に定期航路を開いた。ついで41年には「三陸汽船株式会社」が創設され、塩釜と三陸沿岸とを結ぶ旅客や物資の輸送に大きな役割を果たした。同社は明治から大正、昭和の初期にかけ、航路も次第に三陸沿岸から東京、函舘へと拡張し、昭和2年には1000トンの汽船を函舘航路に、2000トンの汽船を東京航路に配置するなど、目ざましい活動をつづけた。

これら航路によって北海道からは塩ニシン、塩サケ、昆布等、また三陸沿岸からはイカ、ブリ、アワビ等多数の海産物が入荷し、塩釜の水産物の取り引きもようやく活況を呈するようになる

明治期の塩釜はこのように商港としての黄金時代であり、塩釜が漁港として大きく発展するのは明治後期になってからである。

大消費都市仙台をかかえ、輸送条件に恵まれた塩釜港は、年々入港漁船が増加し、製氷、水産加工、缶詰等の事業も盛んになっていく。

地図の中央部に見える「鹽竈町」の「鹽」の字の部分が、明治18年竣工した舟溜まりである。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

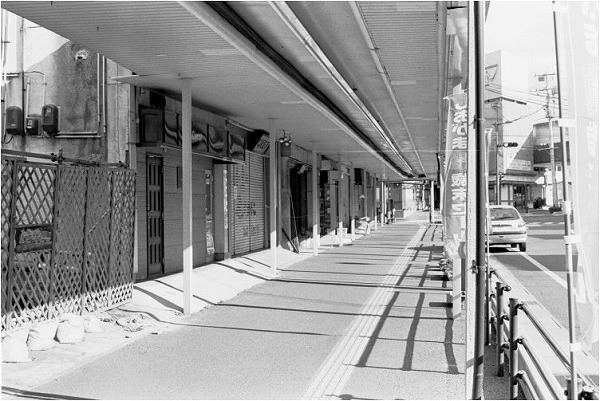

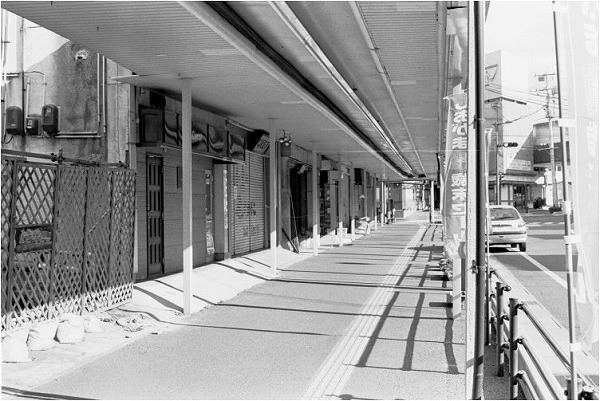

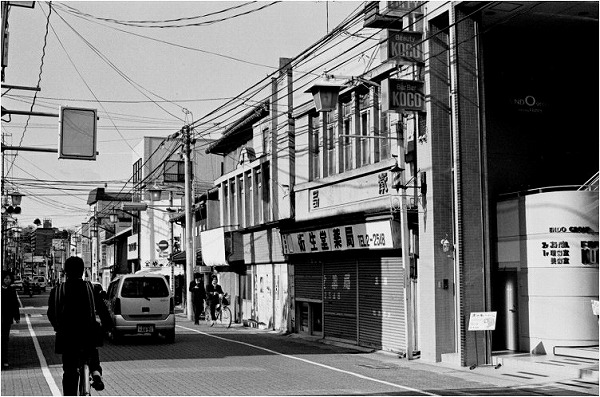

舟溜まりといえば、埋め立てられても、地盤が悪いだろうから、道路か公園になっているんだろうという先入観で見てしまう。この通りが、舟溜まり跡?かと思えばそうではない。「海岸通り」という地名は、通り名ではなくて「住居表示」なのである。

正面の中小ビルが建っているこの一区画全てが「舟溜まり」跡なのである。塩竈の街で、一番先にビルが建ったところであり、昭和の時代は、一番華やかであった商店街であった。

しかし、今日、シャッターを締めている店も増えているのも現実であるが、ドラッグストアや、寿司店など人が絶えず出入りしている店もあるし、昔から続いている店があるのも現実なのである。

|

|

|

|

|

|

|

正面にやや左側に、司馬さんが見たであろう大型スーパーが見えている。

「マリンゲート塩釜」が出来る前の、昭和の観光桟橋である。この岸壁から市営汽船や、観光船がでていた。左端に公園のような感じでフェンスが回っているが、岸壁はもう少し奥の方に延びていた。

現在は、御座船(Gozabune)が係留されているが、藩政時代に描かれた鳳凰と龍鳳を型どった船で、鹽竈神社の神輿と志波彦神社の神輿を載せて、松島湾内を巡幸する「しおがま港祭り」のためだけに使われ塩竃市の所有船である。

舟溜まりが出来た翌、1886年(明治19年)、東北本線鉄道敷設工事材料の荷揚げ場として、南築堤に227mの岸壁を築造し、背面9000㎡を埋め立て、停車場鉄道用地と荷揚場にあてられた岸壁がこのあたりである。

その後、日本鉄道が敷設した東北本線は、1887年(明治20年)塩竈まで開業したが、上野-青森間が全線開通するのは、1891年(明治24年)で4年後である。その後、1906年(明治39年)に国有化され、この地図に描かれている塩竈線「塩竈駅」は、線路名称制定で1909年(明治42年)に制定された部分である。

|

|

|

|

|

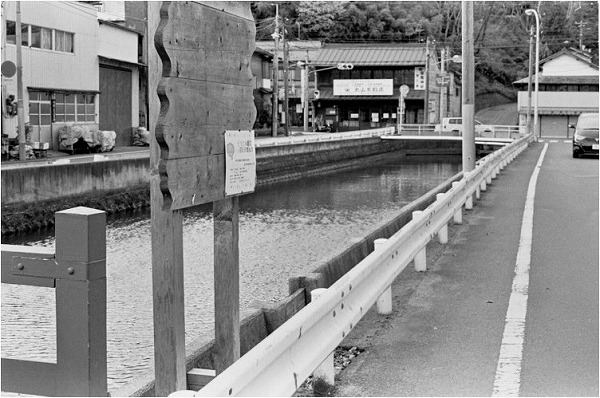

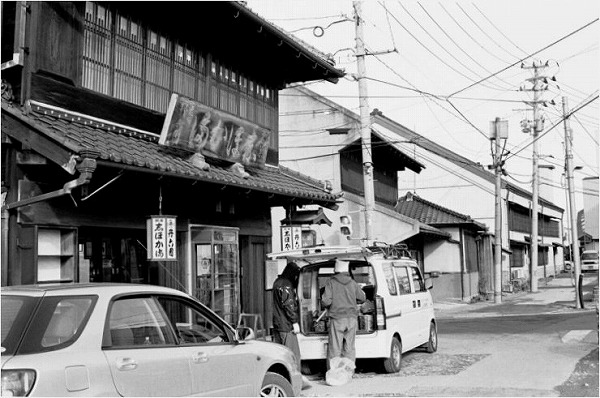

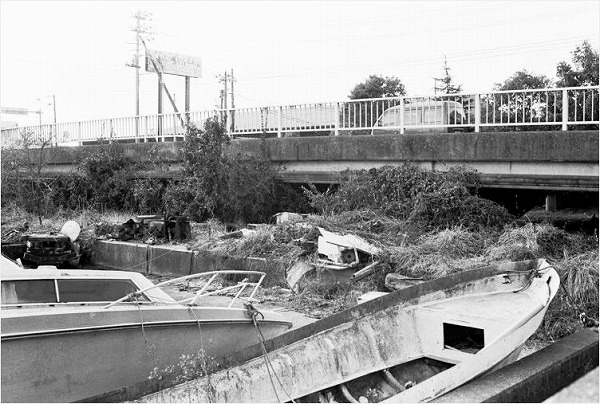

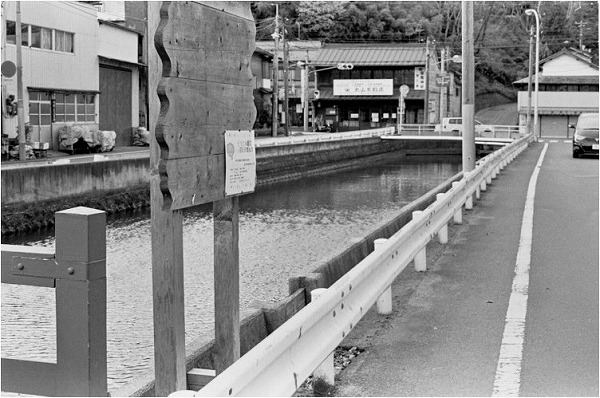

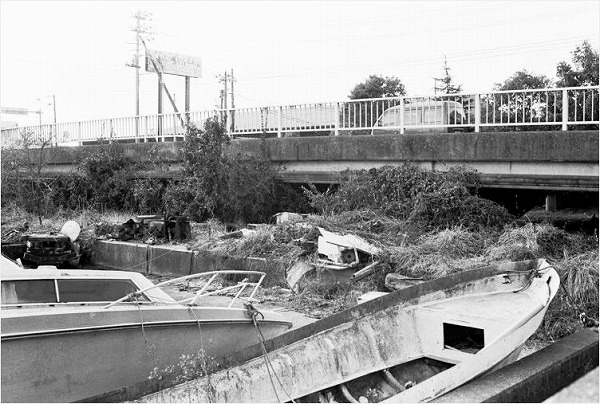

⑦ 北浜からの水路終端 塩竃市宮町2

|

|

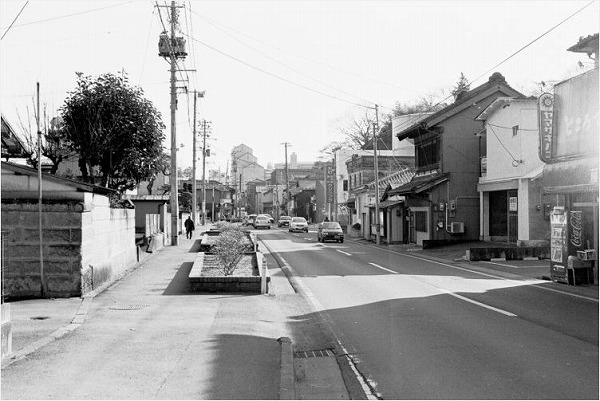

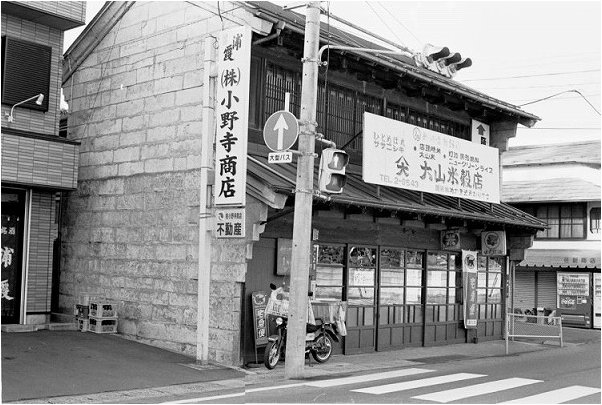

大正元年の地図の中央部の上の「宮町」界隈である。千尋淵の名残の水路は、護岸が補強されているが、当時の姿と変わっていない。

大正期には、この水路の突き当たりから右へ曲がって更に延びているが現在では、右方向は、暗渠になっている。

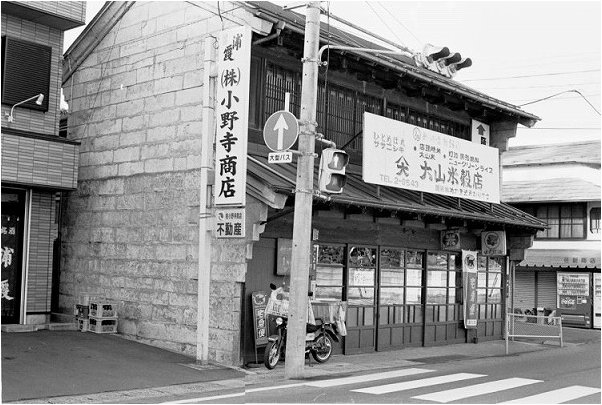

この水路の突き当たりを横切る道も、当時からの道である。正面の大きな商家は、大山米穀店で、創業は明治30年である。 |

|

|

|

|

|

|

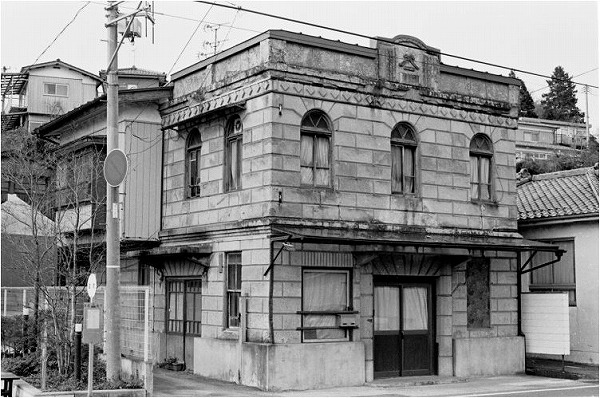

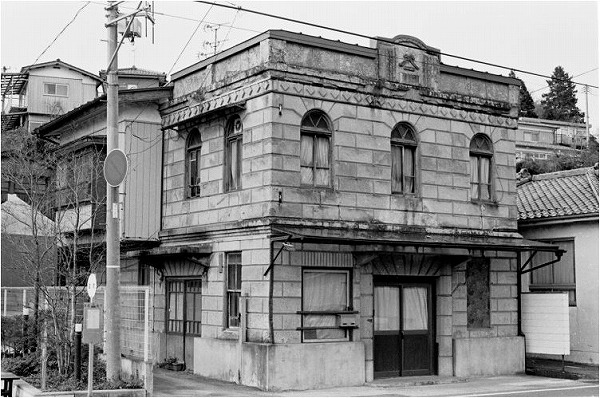

水路終端の道を右に曲がると、こぢんまりしつつも重厚な石造り・一部木造2階建ての建物がある。大正11年竣工の旧・煙草専売局(後の旧・高橋ベニヤ板店)である。

|

|

|

|

|

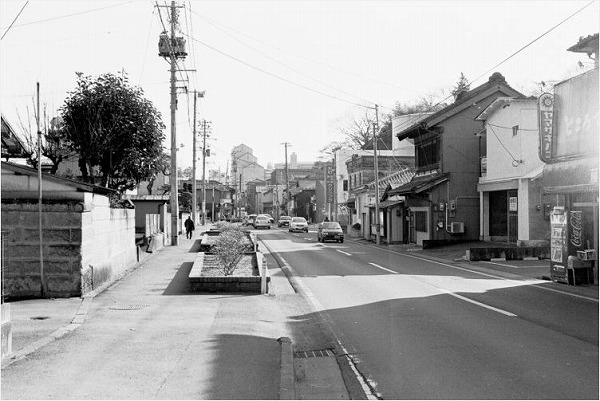

⑨ 暗渠の道・時の流れ 塩竃市宮町2

|

歩道の下が、水路の暗渠部である。新旧の建物が道に沿って並んでいる。

|

|

|

|

|

⑩ 大山米穀店 塩竃市宮町2

|

| 振り返って見ると、大山米穀店は、石造りの建物であることがわかる。 |

|

|

|

|

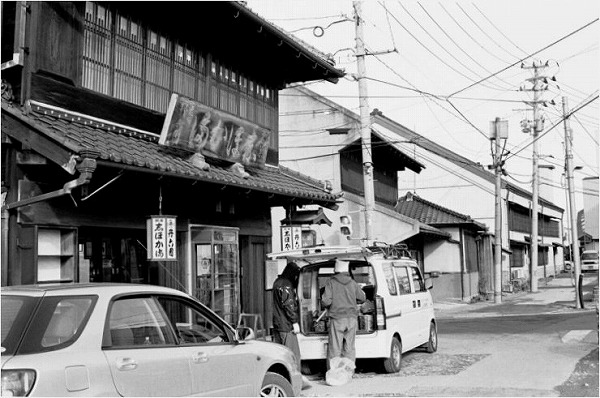

⑪ 木造の温もり 塩竃市宮町2

|

|

| 更に進むと、木造一部モルタルの濱田屋さんの建物がある割烹だろうか旅館だろうか?店は閉まっているが、2階は、なかなか風情のある建物である。 |

|

|

|

|

⑫ 町屋が並ぶ道 塩竃市宮町2

|

| 水路を過ぎると、道幅が狭くなる。この道幅は当時とあまりかわっていない。建物は、比較的新しくなっているが、まだまだ昭和の匂いが漂っている。交差線の右角が、銘菓「志ほがま」の丹六園である。 |

|

|

|

|

⑬ 銘菓「志ほがま」丹六園 塩竃市宮町2

|

|

県道・北浜乙線という広い道に出る。壱番館の前の道路であって、藩政時代の湊である。昭和まではこの道にも水路があったが、暗渠化されてかなり太い道に生まれ変わりつつある。

ちょっぴり塩味のきいた軟落雁に青シソの粉末を散らした「志ほがま」(しおがま)を1720年(享保5年)から作り続けている「丹六園」である。

司馬さんが、本書の中で、タクシーを降りたというのが、この店舗の前である。訪れてた時は、改装中で、びっしり並んだ茶器やセトモノも見られなかったが、お茶も扱っている老舗である。

奥の建物が、太田味噌醤油醸造元で、店舗そして工場と並んでいる。工場は昭和2年の竣工である。

|

|

|

|

地図-3 昭和8年測量の塩竈 (1936年(昭和11年)国土地理院刊行 58-15-3-3)・・一部拡大・着色

※この地図は国土地理院刊行(所蔵)の1/25000地形図(塩竈)を使用しました。 |

|

1925年(大正14年)、現在の仙石線の前身である「宮城電気鉄道」が登場し、1928年(昭和3年)に、仙台-石巻間が、全線開業する。

明治に敷設された東北本線は、現在の利府線のルート上にあり、戦時輸送増強のため1944年(昭和19年)、陸前山王駅から分岐する「東北海岸線」が登場するまでは、この地図には出てこない。

港は、大正4年、県営で「第一期築港整備」が行われ、大正6年からは、内務省直轄事業として昭和7年まで継続事業が行われる。舟溜まりが大きく浚渫され、港内も埋め立てが進んでいく。現在の北浜一帯、中の島、港町が誕生し、現在の歓楽街・尾島町も形成されている。

昭和4年には、岸壁の一部に「塩竈町魚市場」が開場する。現在のマリンゲート塩竈のところである。

|

|

|

|

|

⑭ 仙石線 旧・本塩釜駅跡「壱番館」 塩竃市宮町2

|

|

昭和の舟溜まりは、かなり大きい。この細長くウナギの寝床みたいな建物が、2005年にオープンした仙石線、旧・本塩釜駅の跡地に建っている「壱番館」であり1階部は店舗、2階以上には市民交流センター、図書館などが設置されている複合型施施設となっている。のが、塩竃市の多目的ビル「壱番館」である。

このビルから左側、全てが昭和初期の舟溜まりである。明治の舟溜まりも昭和初期の舟溜まりに飲み込まれ、私の立っている後方、北浜からの水路までが昭和の舟溜まりである。仙石線の旧ルートまでが道路に飲み込まれ、街の中にとけ込んでいる

|

|

|

|

|

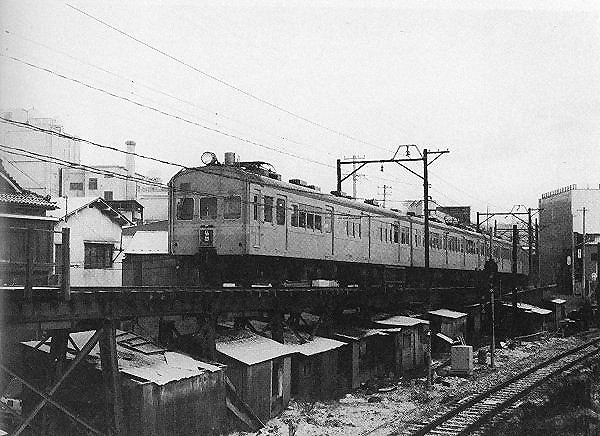

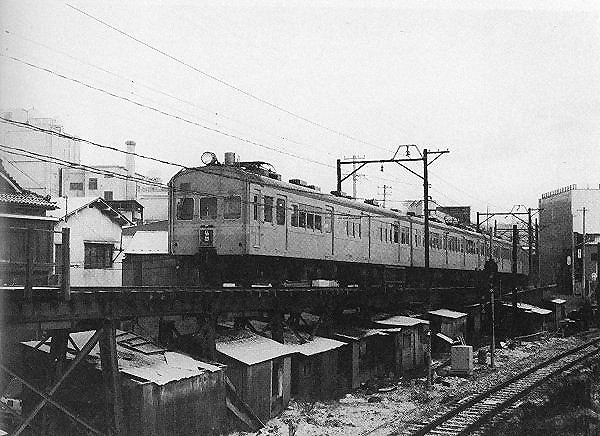

⑮ 旧・本塩釜駅付近を走る仙石線車両 塩竃市旭町付近

|

|

橋側歩道もないまるで「天空の城ラピュタ」の線路上を走る仙石線である。ガード下には、バラックの飲み屋が並んでいる。写真の下に写っている線路が塩竈線である。昭和の懐かしい光景である。

|

|

|

|

地図-4 昭和21年測量の塩竈 (1936年(昭和22年)国土地理院刊行 58-15-3-4)・・一部拡大・着色

※この地図は国土地理院刊行(所蔵)の1/25000地形図(塩竈)を使用しました。 |

|

舟溜まりは、かなり浅くなって、陸地化しているのが、昭和20年代から30年代の特徴である。

また貞山堀は、綱尻浦周辺を埋め立てて、牛生から綱尻浦へのルートで塩竈港に開削されているのが読みとれる。中の島の南東には潟湖が残っている。

港の北側の北浜地区には、東北造船と籬島(まがきじま)間の入江は埋め立て準備がされており、現在の新浜町で塩竈市魚市場が出来る場所となる。

東北本線は、現在のルートと同じ、「東北海岸線」が描かれている。利府から品井沼のルートが当時「山線」と呼ばれていた。

|

|

|

|

|

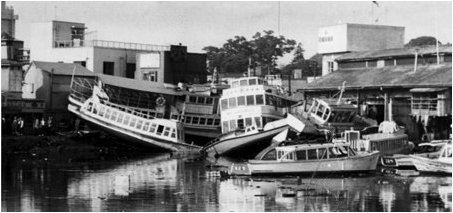

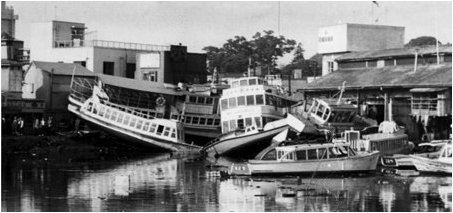

⑯ チリ地震津波被害 宮城県津波防災シンポジウム パンフレットより引用

|

1960年(昭和35年)5月24日未明のチリ地震津波が三陸沿岸を襲ったあの津波の被害写真である。

塩竈湾を前ぶれも無く2.7mの大津波が直撃し、北浜・海岸通一帯には漁船や観光船が打ち上げられ、死者2名、負傷者76名、家屋流出1戸、全壊33戸、床上浸水835戸を出したのをはじめ、浅海漁業・農商工業・土木港湾等に甚大な被害が発生し、損害は、11億円に及んだ。

当時、仙石線の本塩釜駅は、単線で地上を走っており、海岸線から離れているものの、ヘドロ化した舟溜まりの名残りへ打ち上げられたのである。 |

|

|

|

|

⑰ 2007年の北浜地区 塩竃市北浜4

|

|

中小の造船所が並ぶ北浜地区、陸地からそのまま海面へ続いている。この辺りも、高潮対策と再開発で移転する造船所もあるようだ。

満潮と災害が重なったときの被害を考えると、今日までこの場所が残っているのが不思議なくらいである。

|

|

|

|

地図-3 昭和43年測量の塩竈 (1969年(昭和44年)国土地理院刊行58-15-3-7)・・一部拡大・着色

※この地図は国土地理院刊行(所蔵)の1/25000地形図(塩竈)を使用しました。 |

|

舟溜まりは、埋め立てられ現在の姿に近くなってきている。東北本線は、東北海岸線のルートが東北本線となり、以前の山線は廃止され、利府駅は利府線の終端駅となった。

昭和25年の港湾法制定に伴い同26年重要港湾に指定され、同30年2月に承認を受けた港湾整備計画に基づき、同44年までに、主に貞山ふ頭の岸壁、桟橋、上屋等の整備が進んだ。

また、東宮地区においても港湾施設と臨海企業団地の整備が進められるとともに、西ふ頭の桟橋が完成する。

|

|

|

|

|

⑱ 旧・塩竈魚市場支線跡と現・仙石線高架橋 塩竃市北浜

|

| 昭和40年、岸壁にあった魚市場は閉場され、新たに埋め立てられた新浜町に新魚市場が開場された。塩竈線は、北浜地区の海岸線に沿って魚市場まで延びている。このルートが、現在の仙石線の高架ルートになっている。 |

|

|

|

|

|

|

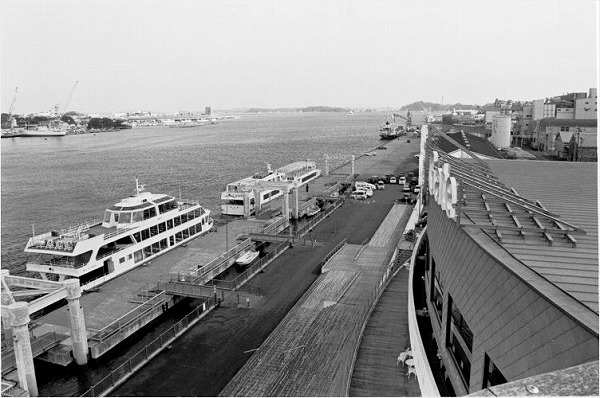

| 「マリンゲート塩竈」の展望デッキから、湾口方向を見る。松島遊覧船や市営定期船の停泊している桟橋が、浮き桟橋で、潮位の影響を受けずに船の乗船口にそのまま乗船することができる。そしてその先の岸壁が、西埠頭、貨物用の岸壁である。海上保安庁や海上自衛隊のイベントがあるのも、この埠頭である。 |

|

|

|

|

⑳ 2007年の中の島 塩竃市港町1

|

埋め立てによってできた中の島も、現在は陸地化しており、島という面影はないが、緑地公園になっており、ここに海の名残の水路があったということがかろうじて判る程度である。

|

|

|

|

地図-4 昭和57年測量の塩竈 (1983年(昭和58年)国土地理院刊行58-15-3-11)・・一部拡大・着色

※この地図は国土地理院刊行(所蔵)の1/25000地形図(塩竈)を使用しました。 |

|

塩竈線の廃止後、まだ線路跡が残っている。

仙石線は、塩竈線の魚市場への支線跡を高架化され東塩釜駅へと変わっている。

港から北浜を通る水路は、45号線に沿った形で分岐し、本町から西町へ道路に並行して水路が残っているのもこの当時の塩竈の光景であった。 |

|

|

|

地図-5 現在の塩竈 (2002年(平成14年)国土地理院刊行)

※この地図は国土地理院刊行(所蔵)の1/25000地形図(塩竈)を使用しました。 |

|

塩釜港は平成元年には観光船用浮桟橋が完成し松島との港湾間の連携が図られており、現在、主要係留施設としては、公共ふ頭が20バース(-4.5~

-8.5m)、専用ふ頭が13バース(-4.5~ -7.5m)となっている。

港は、浅海域にある狭隘な港という地理的要因に加え、施設が老朽化してきており、港湾の再開発により、賑わい空間の創出を図ることとして、その先導的施設として、塩釜港旅客ターミナル「マリンゲート塩釜」が平成8年7月にオープンした。

老朽化が進み平成11年より使用停止となっている貞山2号岸壁について,平成12年から改修工事を進め平成18年中の完成予定になっている。

※、塩竈港という表記を行っているが、正式には「仙台塩釜港塩釜港区」が正式名称であるが、俗称として表記した。 |

|

|

|

|

21 本町をゆく 塩竃市港町1

|

この道も古くから残っている道である。仙石線の路盤は消えているが、右側の道が旧ルートである。現在では更に、その上に複線高架で仙石線が走っている。

左側が本町(Motomachi)である。元禄の頃からの古い町で道幅は変わっているがルートは殆ど変わっていない。左側の道を進んで左折すれば、江戸末期から続く街並みがあらわれる。 |

|

|

|

|

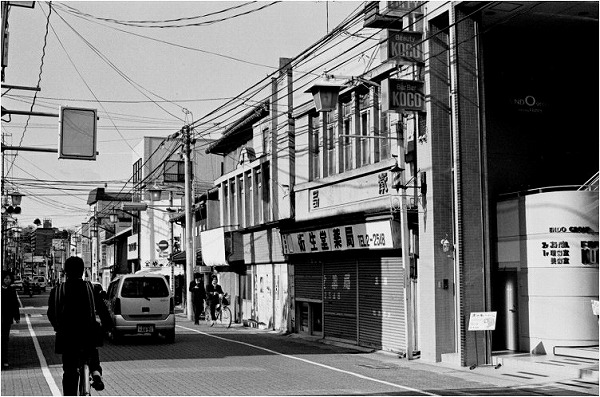

22 時が静かに流れる街並み 塩釜市本町

|

RCでできた小規模なビルにも昭和の匂いが漂っている。何処にでもあるような街並みである。近年、NPOのメンバーが街づくりを積極的に進めて、海岸通りの商店街より活気がある。

|

|

|

|

|

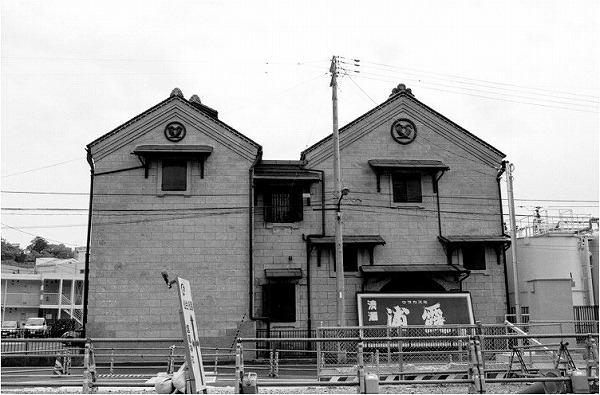

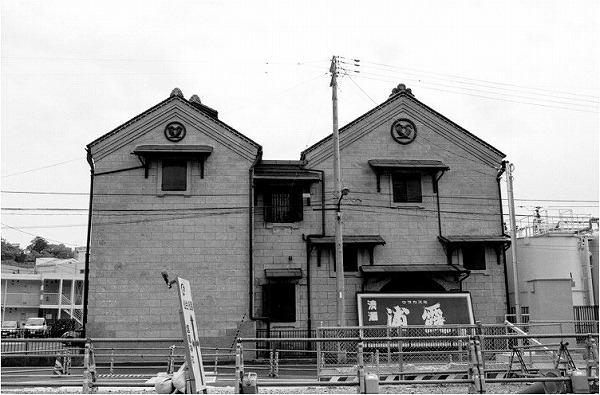

23 佐浦醸造 塩竃市本町

|

塩竈の造り酒屋のひとつ「(株)佐浦」が清酒「浦霞(Urakasumi)」の醸造元の商号である。

創業は、享保9年で、「享保蔵」「大正蔵」と:建造時期で呼ばれている蔵も現役で使われている。

黒い木造店舗そして、隣の醸造蔵、店舗前がT字路になっている。45号線の旭町交差点から入って、市役所前を抜けて本町に入れば、この店舗が眼前に迫ってくる。

|

|

|

|

|

24 大正蔵 佐浦醸造大正蔵裏手

|

丹六園から、鹽竈神社へ向かうかつての入江沿いの街道から見ると、浦霞の製品倉庫として大正時代初期に建てられた「塩竈石」の「岩蔵」を見ることができる。

この蔵の材料となった岩石は、明治のころから塩竈市内の山から切り出されはじめた「塩竈石」が使われており、市内に今も残っている蔵や店舗に使われている。

その岩石も、地形が変わるくらいになると、現在の東松島市産の野蒜石を用いるようになったといわれている。

「塩竈石」も「野蒜石」も凝灰岩質の石であり、それらで造られた蔵は、「岩蔵」、「石蔵」と呼ばれ、石の産地があるところの蔵は一般的に「岩蔵」とよばれるそうである。

|

|

|

|

|

25 衛生堂薬局 塩竃市本町

|

『街は、生きている・・生きているから変わっていくのである』という言葉は、私にこの「街道をゆく」というテーマを与えてくれたdaddy氏の言葉である。

この衛生堂薬局、昭和初期の建物である。そして、その隣もまた昭和の香りの建物がつづいていく。まわりが変わり、残る建物、新しくなる建物も、それが街並みなのである。 |

|

|

|

|

26 松亀園茶舗 塩竃市本町

|

|

「松亀園茶舗」である。創業は昭和10年ということであるが、建物は、江戸末期で3階建ての建物である。向かいには、「御釜神社」がある。

昭和初期の衛生堂薬局の建物、そして江戸末期の建物、違和感なく続いているのも本町界隈の魅力なのである。 |

|

|

|

|

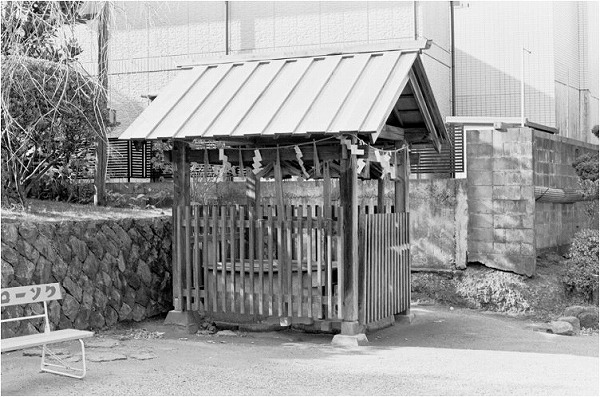

27 御釜神社 塩竃市本町

|

司馬さんが、この章でインタビューの様子を書いているのが、この御釜神社のことである。鹽竈神社の末社になっているが、塩釜の名前からいけば、こちらが本家筋とも思ってしまう。正面の小祠が本殿である。

|

|

|

|

|

司馬さんは『境内の奥に向かって右手に、一軒の独立家屋があり、ひょっとすると神官屋敷かもしれないと思った・・・中年の陽気な奥さんがとびだしてきた・・・』と書いている。

私も、司馬さんと話した『陽気な奥さん』と何回か言葉を交わしている。「司馬さんとお話ししたこともあるんですよ」そして「ここにはもう30年つとめています」とのことであった。

屏風絵に描かれたカマのことや、藻塩焼き神事の撮影などいろいろ教えて頂いた。「陽気な奥さん」は「チャキチャキのおばあさん」に変わっていた。 |

|

|

|

|

|

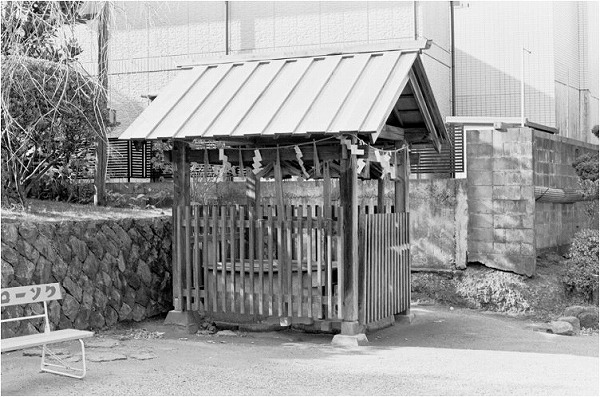

28 御神釜 御釜神社境内

|

「お釜を拝観したいんですが」私が言うと「写真はダメですよ」と強く言われた。実は、何年か前に訪れたときは、「写真を撮っても良いですよ」と言われていたのだった。

「はい、それは、わかっております」と私がいうと、「少し待ってください」と屋敷から鍵を持ってきて、参拝の作法通りこの木戸を開けてくれた。

中には、4つの鉄製のカマがあった。カマは深くはない。カマというより巨大な分厚いスキヤキ鍋のようだ。3つのカマには、取っ手状のものがついており、1つだけ付いていない。作られた年代が違っているということだった。入っている海水の色が違うのは、落ち葉が落ちて色が変わっているとのこと。質問には快く答えていただけた。

「この神社のご神体がこのカマなのですか」と訪ねると「ご神体ではないのですが・・」と言う答えが返ってきた。

要約すれば、このカマの写真を撮った人がネット上で公開をしたが、鹽竈神社から「許可はどう与えたのか」「等厳しく問われた。それ以来、写真はお断りしているということだった。

この話を聞いて、私は、目の前のカマを見ている自分はどんな目でみているのだろうか。神のカマか、はたまた美術史料に登場するカマか、製塩という産業遺物として見ているのだろうかと・・考えてしまったのである

|

|

|

|

|

29 藻塩焼き神事 御釜神社境内

|

境内には、毎年7月6日、藻塩焼き神事が執り行われる竈がある。

カマは据え付けられていない。なぜなら、錆びると塩が赤くさび色になるからだという。以前は、神事が終わると自分で片づけていたが、歳をとって大変なので、鹽竈神社へお願いしているということである。

あの4つのカマも藻塩焼き神事のカマも、お釜というよりは、巨大なスキヤキ鍋を想像してもらえれば良いかと思う。

尚、藻塩焼き神事は撮影可能であるが、近年、左側の石垣の上から撮影しようとする人もいるらしく、それだけはことわっているということであった。

藻塩焼き神事は、別の機会にご紹介したい。

まだまだ書きかけの項ではあるが、ひとつの節目としてUPしました。

|

|

|

|

|

|

|