司馬さんは、「奥州の古風」の章で、『まだ塩釜(竈)にいる。丘の上の社殿のいくつかを見ながら、桃山風が、時の流れの沈降速度のなかで、いいぐあいにかたまっているという感じがした』と書きはじめ、仏教建築から神社建築へ至る推論を展開し、『奥州の伝統の古さは塩竈に残っているといえなくもない』と結んでいる。

私は、港の沿革、鹽竈神社、昭和期に華やかだった「海岸通り」の現在の姿や、古くからある「本町」「宮町」の現在の姿をご紹介してきたつもりでありますが、この章をもって、塩竈のまとめとしたいと思っています。

なお、ここに至るまで、加筆あるいは、写真の入替や3編の再構成を行ったことにより、当初の内容と若干の異なる部分があるかと思いますが、ご了承ください。

( 2008)

|

|

|

|

① 櫻古木 鹽竈神社境内

|

鹽竈神社は、信仰の対象だけではなく、司馬さんが『丘の上の社殿のいくつかを見ながら、桃山風が、時の流れの沈降速度のなかで、いいぐあいにかたまっているという感じがした』と書かれているように桃山建築群を身近に感じることのできる場所である。

また、植物分布上も南北境界上になっており117科目、344属、500種に及ぶ植物が繁茂している場所でもある。

そして、春になれば、境内は、サクラの名所に様変わりする。天然記念物の塩竈桜20数本をはじめ、一重や八重咲きのシダレザクラなど600本あまりが春を彩る。現在は樹齢40年ほどのものが多いが、サクラだけを見にくる人も多いのである。

|

|

|

|

|

|

② 塩竈櫻 鹽竈境内

|

鹽竈神社境内の「塩釜桜」は、昭和15年に国の天然記念物に指定されたが、枯渇。一度は、天然記念物の指定解除となったが、製紙用材の森林造成の技術として、日本製紙が開発した挿し木と培地も工夫して後継木を育てることに成功、昭和62年に天然記念物に指定されるという経過をたどってい。(現在境内には塩釜桜が50本くらいあるが天然記念物には20数本のみ指定されている)大阪造幣局にある「塩竈桜」もこの方法によったものである。

35枚から50枚の縦皺があり、先端が2ないし5の微凹の鋸歯状の八重の花びらの中に、2から3枚の緑の小さな葉っぱ(めしべが変化したもの)が見えている。花軸は短く、球状に見える。これが塩釜桜の特徴である。開花期はソメイヨシノより1週間位遅れて咲くようで、2007年は5月3日頃が見頃だった。 |

|

|

|

|

|

③ 神馬舎・神龍社 鹽竈神社境内

|

司馬さんが『境内に馬小屋がある。神馬の小屋だが、コケラぶきのヒンのいい屋根をもったいい建物である。開口部が正面に二個所あり、いずれも鉄金具を打った古風な観音びらきの扉で、馬小屋ながら鎌倉期の小身の武士の屋敷を思わせ、さらには陸奥の剛毅さが、建物の風格として感じさせられる』と書いている。

神馬の日中帯の飼育場所がこの神場舎である。夜間は、別の厩舎で休んで、朝は、馬場で運動後、またこの場所で参拝者を迎えるのが神馬の日課である。

神龍社は、歴代の神馬の御霊が祀られている。

|

|

|

|

|

|

④ 鹽竈神社 社務所 塩竃市・一森山

|

司馬さんが、「和風建築ながら、洋風の応接間がある。窓のむこうは、あかるい庭園である、視界の下に、塩釜の市街地がひろがっている」と書いている磯谷宮司と対談した社務所である。

鹽竈神社境内には、社殿・本殿等の他に、「志波彦神社鹽竈神社神職養成所」も建っている。

この建物一般的に「社務所」と呼ばれているが、左側が事務所、右側が貴賓館になっており、社務所や講堂はこの建物の後側に連なっている。

祈祷申し込み、お札・お守り等は、拝殿前の「授与所」であり、ここではないのである。

|

|

|

|

|

|

⑤ 鹽竈神社 「表坂」を下る 塩竃市 一森山

|

私も、鹽竈神社から下の宮町へ降りていくことにする。上る時より、遙かに下りる時の方が恐怖感が増長する。

|

|

|

|

|

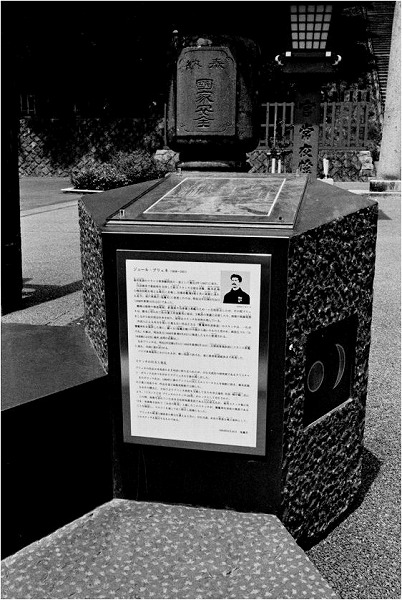

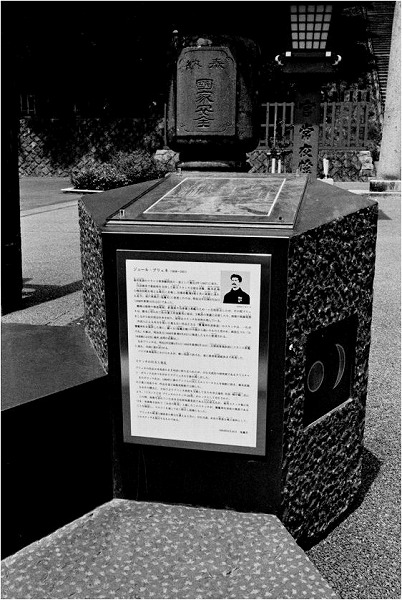

⑥ ジュール ブリュネ 塩竃市 一森山

|

急な表坂を下りていくと、新しい碑が建っていた。カラーの1枚の絵があった。ジュールブリュネ作 「無題」、1868年に描かれものだという。

幕末のフランス人士官で、榎本武揚らと共に行動を共にした人物である。原画は30×20Cmのスケッチであるが、当時の表坂界隈を知るには貴重な史料である。NHK大河ドラマが地元を掘り起こしに一役買ったということだろうか。

|

|

|

|

|

⑦ 県道 北浜沢乙線 塩竃市 西町

|

鹽竈神社「表坂」下の道が、県道・北浜沢乙線である。このあたりから左が西町となる。千尋淵といわれた入江の埋め立ては、奈良時代からともいわれ七曲坂周辺は、室町時代に埋め立てられ、江戸期には、「祓川」と呼んだ水路を残して全て埋め立てられた。その水路も、近世では、更に海を埋め立てていって、明治から昭和に入ると北浜から続く水路として残っていたが、昭和の終わりには、完全に暗渠となって広い道になって続いている。

門前町といえば、山門や随身門に向かって両側に町屋が広がっているのが普通だが、塩竈の場合は、入江があったために、入江に沿って町屋が形成されていった。門前町というより、やはり、湊があって町屋があって、さこに神社もあって・・という感じなのである。

|

|

|

|

|

⑧ 塩竈曲水 塩竃市 西町

|

|

現在、この北浜沢乙線の改修工事が続いている。景観整備として「道そのものが博物館」というとらえ方である。

歩道の脇を小さな小さな水路が流れている。祓川をイメージしたそうである。そして、御影石の歌碑がこの道路の両側に建っている。現在は44基が建っているが、100基の歌碑を建て「塩竈百人一首」という計画である。

クネクネと曲がったこの小さな水路を「塩竈曲水」と呼んでいる。歌碑には、歌枕の地である鹽竈を詠んだ詩がきざまれている。夜には、この歌碑が暗闇に幻想的に浮かび上がるというのだが、果たして何人が立ち止まってくれるのだろうか。

|

|

|

|

|

|

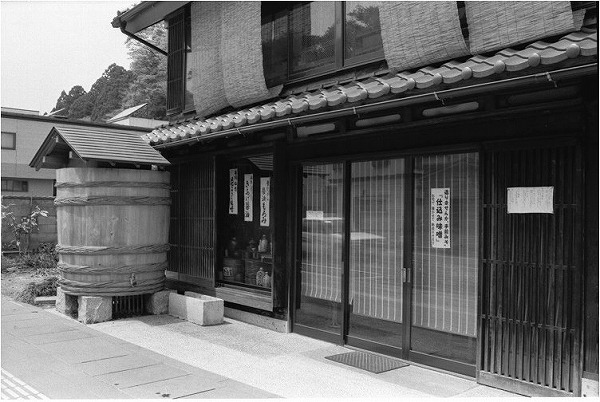

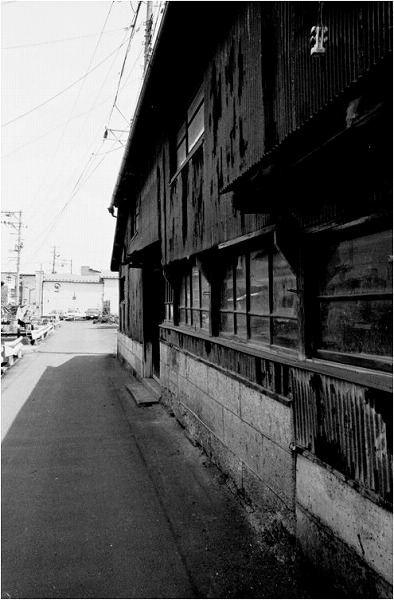

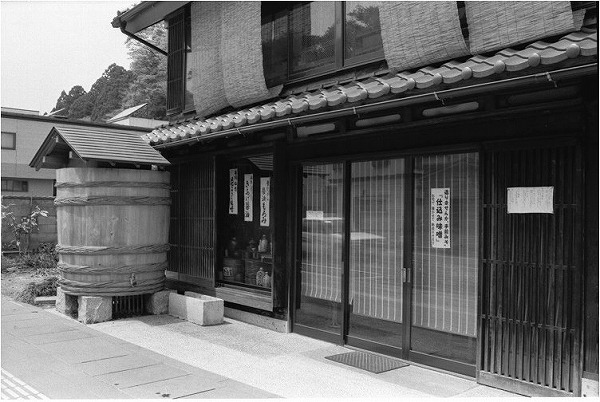

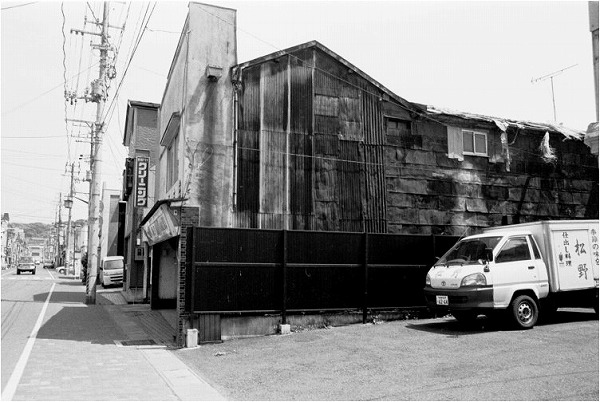

⑨ 荻原醸造店 塩竃市 西町3

|

創業120年、鹽竈神社の御用商人として続く、創業120年の味噌醤油の醸造店の老舗、醸造店としての味の伝統を守り、建物は、景観に配慮しつつ、昔の面影を留めている。新たな取り組みである。

店前の大きなタルが目を引く。「もろみ」から絞ったままの「きあげ醤油」が有名である。 |

|

|

|

|

|

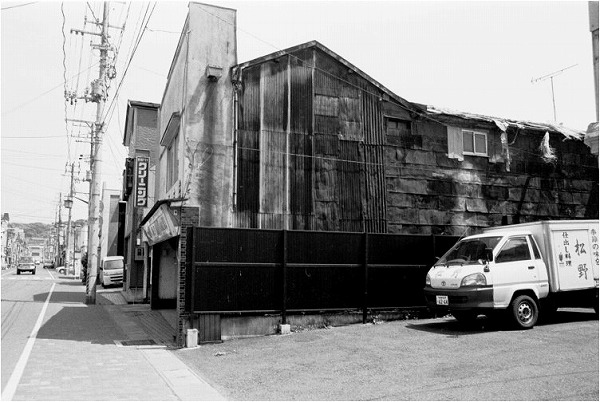

⑩ 阿部勘酒造店 塩竃市 西町3

|

鹽竈神社の神酒御用酒屋として1716年(享保元年)仙台藩伊達家の命により創業、清酒「於茂多加男山」「四季の松島」「於茂多加」「阿部勘」「一宮」の5銘柄を造る醸造店である。昭和50年火災により全焼、更に平成8年に道路拡張に伴い蔵・店舗を一新した。「阿部勘」は県外向けの銘柄で「於茂多加」は県内外向けの銘柄となっている。

設備の近代化を先駆けて導入し、小さい蔵のメリットを生かし無理をしないで、量を売ることは求めないというのがポリシーだそうな。全製品の平均精米歩合は51%と高度精米の吟醸酒主体の蔵である。

建物は、新しいが杉玉=酒琳(さかばやし)が店舗の目印である。

|

|

|

|

|

|

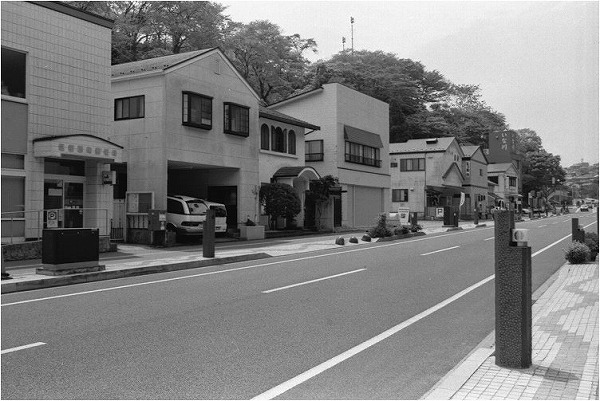

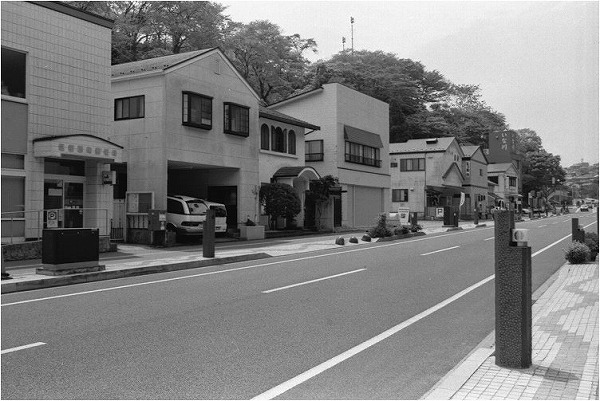

⑪ 塩竈海道 塩竃市 西町

|

道の両側には新しい家屋が並んでいる。電線も地下に埋設されてスッキリしている。「塩竈曲水」がないところは、カラータイルで表現をしている。照明は石柱に取り付けられている。

はたして、この道から歴史的景観を想像することが出来るだろうか。道だけをムリヤリ・・と思うのは私だけだろうか?それでも歩道は歩きやすいし、吸い殻も落ちていないきれいな歩道である。

このまま西進すれば、赤坂を経て、JR東北本線の塩釜駅にでるが、この県道と町屋の裏にも道が有りそうなので廻ってみることにする。 |

|

|

|

|

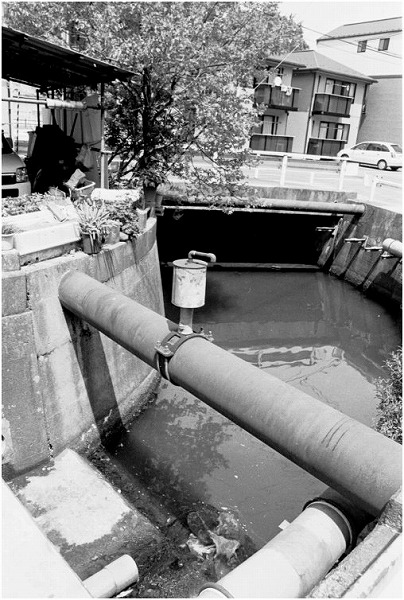

⑫ 残された水路跡 塩竃市 西町

|

丘陵地の脇を沿うように細い道が続いている。右側の丘陵地の上には、塩釜高校や第一小学校がある泉ヶ岡で、以前は、融ケ岡と呼ばれた時代もあったといわれている。

京都府右京区にある塩釜町・・・源融(Minamoto-no-touru)の住まいだったといわれる六条河原院に塩竈を模した庭園をつくり海水を汲んで楽しんだという話が残っている。「源氏物語」の主人公の光源氏の実存モデルという説もあるし、死後は、「今昔物語」では霊となって怪奇的に登場するのである。「三大実録」によれば源融が864年(貞観6年)陸奥出羽按察使の任にあったが、「続日本後紀」によれば、任地に行くことを免除された「遥任」であったとされている。

橘為仲が陸奥守の任を終えて京へ戻るときに、宮城野の萩を長櫃(ながびつ)に収めて持ち帰り、その土産を見るため、二条の大路に集まっていたという話よりも、塩竈を見ていない融が、塩竈の情景を造ったり、融ゆかりの地名が塩竈や多賀城に残っているのは謎深いものがある。

|

|

|

|

|

|

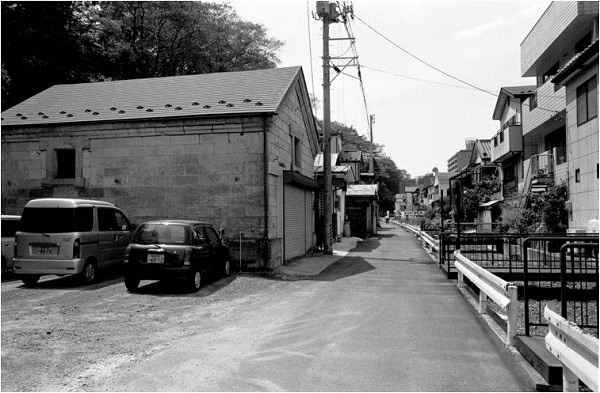

⑫ 小橋を渡れば 塩竃市 西町

|

左の「すし処魚作」と右の「西町郵便局」の間が、駐車場となっていて、荻原醸造店」が見える。

車社会は、一見便利のようだが、徒歩なら手前の小橋を渡れば、通り抜けできる。街中の道で、遠いなぁと感じる道は、徒歩なら、こんな感じなのである。やはりブラリ街撮りは、徒歩に限るのである。

私の立っている後方の丘陵地が、かつての鳥居原とよばれた、県立塩釜高校のあるあたりである。

|

|

|

|

|

|

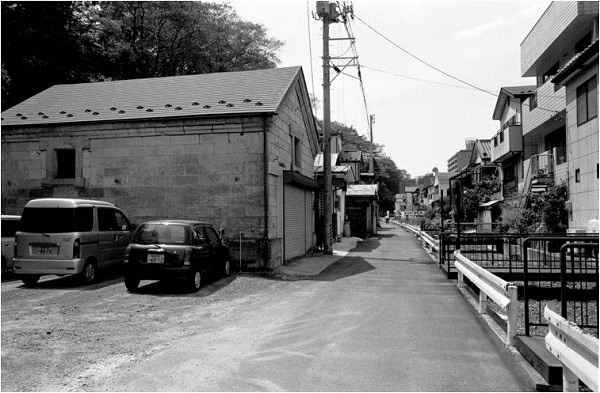

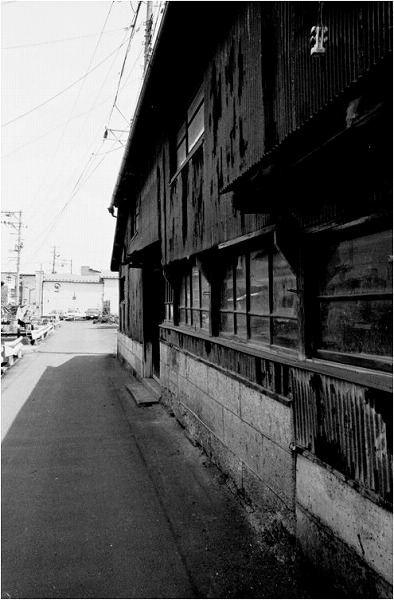

⑫ 石造りの倉庫 塩竃市 西町

|

塩竈の街には、石造りの店舗や蔵が残っている。塩竈は寿司店も多いが、こうした現在も使われている「岩蔵」が多い。

「石蔵」「岩蔵」どう違うのだろうか?石の産地の蔵は「岩蔵」という決めがあるそうな。塩竈は、塩竈石の産地であるから「石蔵」というそうである。

の西町郵便局」の間が、駐車場となっていて向こうの通りが見えている。さきほど通った「荻原醸造店」の向かいまで来た。

車社会は、一見便利のようだが、徒歩なら手前の小橋を渡れば、通り抜けできる。街中の道で、遠いなぁと感じる道は、徒歩なら、こんな感じなのである。やはり街撮りは、徒歩に限るのである。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

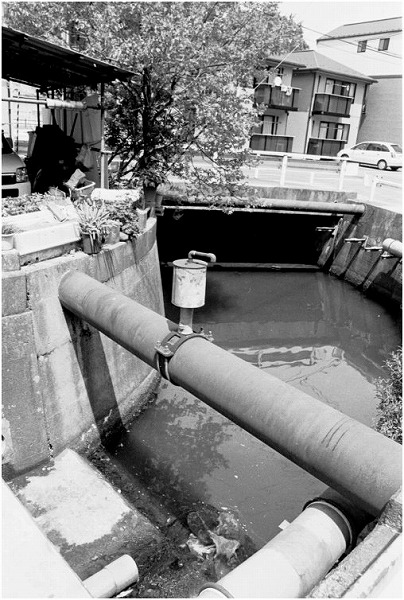

⑥ 水路が顔を出す 塩竃市 西町

|

水路跡を残しつつ続く、暗渠の脇を本町方向へ歩いていくと、水路が顔を出した。流れは、ほとんどなく、淀んで、うっすら汐の香りがしそうな、そんなドブ川が顔を出した感じである。

このあたりから、鹽竈神社下へ続いている道と、本町の街並みへ続く道と分かれていくが、ちょうどY字を横にしたような-⊂形になっていく。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

⑥ 本町の街並み 塩竃市 本町

|

水路がちょっと顔を出した辺りから、道なりに進めば、江戸末期から続く商家や大正・昭和初期の町屋が点在するどこか懐かしい本町の通りである。

|

|

|

|

|

④ 鹽竈神社 表坂 塩竃市・宮町

|

司馬さんは 『「明治以前は、塩釜さんの宮司は、社家が相続していたのですか」ときくと、そうではなく、藩主の伊達氏が兼ねていたという。古代的な祭政一致ではないにしても、伊達氏が陸奥一宮のぬしを兼ねるというのは、いかにも上代のにおいがする。「実際には、留守氏が宰領していました』と宮司との話を書いている。

『この奇妙な名字は、奈良・平安朝の多賀城の制度から出たものである。多賀城には、陸奥一国の国司の庁がおかれていたが、都からくる国司が、遙任のときもあり、ふだんの行政は留守職という現地完了が宰領していた。世をへて留守氏が独立の武士になり、このあたり一帯を領していたが、伊達政宗の世になって、留守氏はその下風に立ち、一門に列せられた』とし、

「明治維新までは留守氏」というのが、おもしろい。留守氏は、実体はともかく、苗字だけでいえば、奈良・平安朝このかたの多賀城の職分なのである。なにやら、奥州の伝統の古さは、塩釜にのこっているといえなくもない』と、塩釜をまとめている。 |

|

|

|

|